23.06.2024

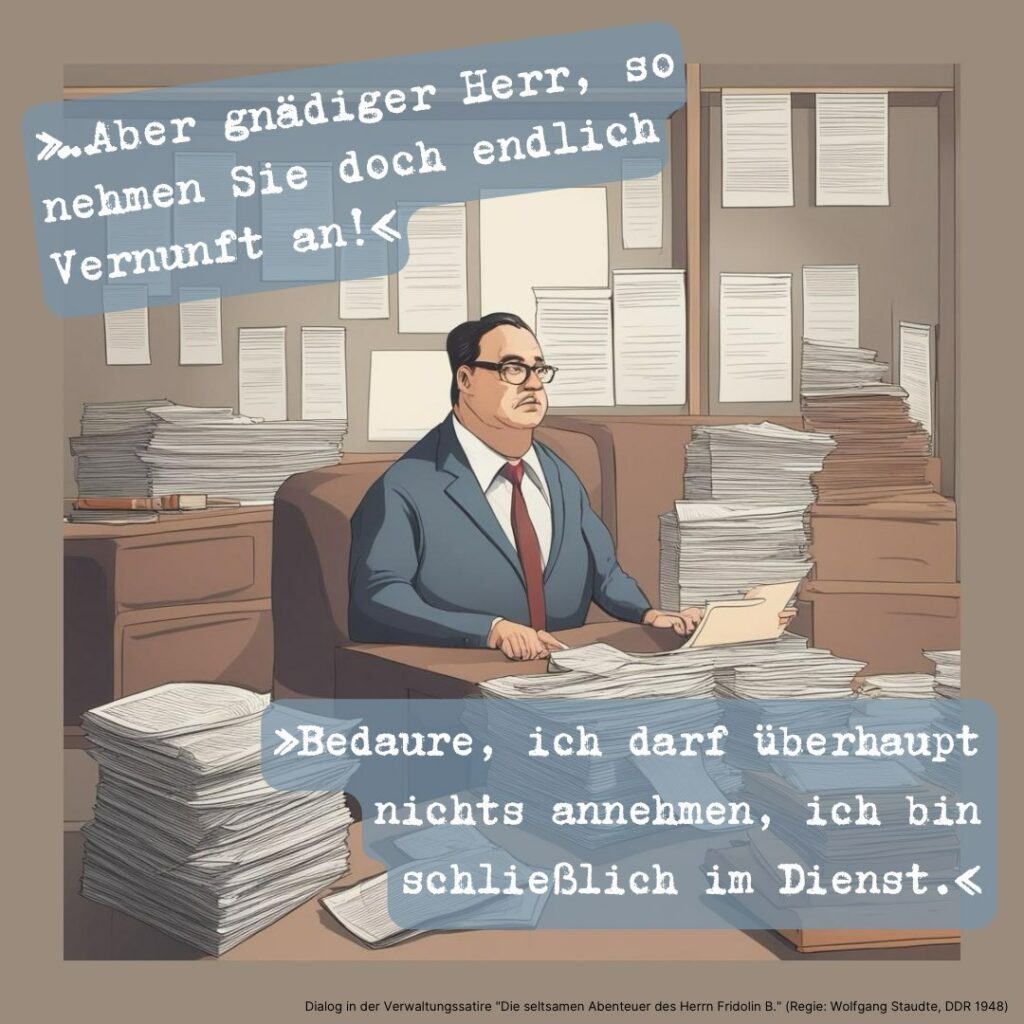

Viele erinnern in diesem Jahr an Kafka. Zurecht. Die EU und Deutschland rufen pünktlich zum Wahlmarathon nach Bürokratieabbau. Zurecht. Wir fordern den Abbau von Verordnungen und den Ausbau digitaler Verwaltungen. Zurecht. Nur dem Umfang bürokratischer Macht auf unser Leben wird das womöglich kaum gerecht.

Hier geht’s zu meinem Kommentar zu Kafkas intuitiver Bekanntschaft mit bürokratischer Macht

22.05.2024

Unser Forschungskolleg ruft mit kurzen Kommentaren und längeren Beiträgen auf zur demokratischen Wahl des EU-Parlaments am 9. Juni 2024. In meinem Essay frage ich danach, ob wir die Geschichte eines seine Werte lebenden Europas vergessen haben oder sie in letzter Zeit oft nur sehr schlecht erzählt bekommen.

14.04.2024

Buch- und Filmpremiere in der Akademie der Künste am 16. April 2024

Nach fünf intensiven und herausfordernden Jahren feiert unser umfangreicher Sammelband über das Leben und Werk des bulgarisch-deutschen Regisseurs, Brecht-Kollegen und einem Pionier des sozialrealistischen Films, Slatan Dudow, seine Premiere. Zu diesem Anlass wird auch das aufwendig rekonstruierte Fragment „Christine“ (1963), der letzte unvollendete Gegenwartsfilm Dudows, erstmalig zu sehen sein.

13.04.2024

Gedanken unseres Forschungskollegs zum Gendersprachverbot

Als engagierte Wissenschaftler:innen eines bayerischen Promotionskollegs möchten wir die „Zeichen der Zeit“ nicht nur lesen, sondern auch klare Zeichen setzen: Gegen die Diskriminierung und Marginalisierung von Minderheiten und für eine gleichberechtigte, inklusive und tolerante Gesellschaft. Diesen Anspruch verfolgen auch jene, die mehrgeschlechtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen verwenden. An diesen Zeichen scheiden sich derzeit allerdings die Geister, sie entfachen Debatten, erhitzen die Gemüter und verhärten die Fronten. Dabei wollen sie doch eigentlich das Gegenteil bewirken: Verbindungen stiften, Sichtbarkeit schaffen, Verletzung reduzieren. Gendersensible Doppelpunkte, Unterstriche und Sternchen provozieren ein Innehalten im Sprechen und eröffnen Räume für die Reflexion eingefahrener Denkgewohnheiten. Einige empfinden das als unschön, unbequem und unnötig. Für andere ist dieser bewusste Wandel der Sprache unerlässlich, um den Herausforderungen und Chancen unserer liberalen und demokratischen Gesellschaft gerecht zu werden. In Anerkennung der vielseitigen Positionen dieser längst nicht abgeschlossenen Debatte fragen wir uns in Form persönlicher Meinungen, wie sich das in Bayern beschlossene Gendersprachverbot dazu verhält.

Hier geht’s zu den einzelnen Beiträgen im Blog unseres Kollegs

31.07.2022

Ein biophiler Essay über das Lachen

Mit meinem Beitrag im Band „Die Wiederkehr des autoritären Charakters“ stelle ich die Frage, wie man autoritären Auftritten intuitiv begegnet und worin die Bedeutung des Lachens im politischen Denken liegt.

Vor dem Hintergrund der Gedanken von Hannah Arendt, Michel Foucault und Henri Bergson möchte ich zeigen, dass das begriffliche Dreieck Autorität-Widerstand-Intuition ein guter Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit jenem Lachen ist, das wichtige Impulse zum Aufbrechen geronnener und starr gewordene (Miss-)Verhältnisse und Macht-Mechanismen setzen und damit unser Handeln und Denken auf lebendige, leib- und erlebensnahe Weise wieder in Bewegung bringen kann.

Der Sammelband von Manuel Clemens, Thorben Päthe und Marc Petersdorff (Springer 2022) widmet sich dem Neuerstarken des autoritären Charakters und der subalternen Persönlichkeitsstruktur und bringt Sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven aus Deutschland und den USA zusammen.

Hier geht’s zum Buch und zu Informationen über seine anderen spannenden Beiträge

31.05.2022

Zusammen mit zwölf weiteren, spannenden Forschungsprojekten wurde nun auch mein Thema beim offiziellen Festakt des neuen Promotionskollegs am 31. Mai 2022 in München vorgestellt. Ich freue mich darauf, dabei zu sein!

29.12.2021

Das Jahrbuch Praktische Philosophie in globaler Perspektive (Nr. 5) widmet sich dieses Mal dem unserer Tage so wesentlichen Begriff der „Solidarität“.

Mein Beitrag „Solidarische Funken: Verschieden sein, gemeinsam handeln. Über den Wert postliberaler Solidarität für einen Pluralismus der Lebensweisen“ ist ein Diskussionsangebot zur Frage, welche Merkmale ein Solidaritätsbegriff für pluralistische Gemeinschaften aufweisen soll. Vor dem Hintergrund gegenwärtiger Gedanken zu einer transnationalen Solidarität (Carol C. Gould) und einer politischen Solidarität (Sally J. Scholz) erfolgt ein Blick auf postliberale Anfangsstunden moderner Solidaritätsbegriffe und damit auf ein wertvolles Ensemble von Ideen, deren kritische Aktualisierung sich heute noch lohnen kann. Die Frage lautet, inwiefern sich in den Arbeiten von Auguste Comte, Émile Durkheim, Alfred Fouillée und Charles Gide Spuren einer pluralitätsfördernden Solidaritätsauffassung finden lassen und warum diese Überlegungen heute nicht in jeder Hinsicht vorbehaltlos übernommen werden können.

23.12.2021

„Vorsicht Kunst! – Zur Bedeutung des ostdeutschen Filmerbes“

Unter diesem Motto steht die diesjährige Ausgabe des Journals, denn 2021 feierte der DEFA-Film seinen 75. Geburtstag.

Als Redakteur danke ich allen Autorinnen und Autoren für eine intensive und spannende Zusammenarbeit.

Einige Themen, die mich in diesem Jahr am meisten bewegt haben: Wie ging es in den letzten Jahren im DEFA-Studio für Dokumentarfilme zu und wie entstand einer meiner Lieblingsfilme, flüstern & SCHREIEN, über die Rockszene und das ihr entsprechende Lebensgefühl in der Vorwende-DDR? Auf welche Weise fördert man den filmpädagogischen Einsatz von DEFA-Filmen, wie diskutiert man sie im Unterricht? Wie konnte mit Orpheus in der Unterwelt in der DDR eine opulente und mit sozialkritischen Untertönen geschmückte Operetten-Verfilmung auf 70mm entstehen? Inwieweit verweisen die dramaturgisch und ästhetisch inszenierten Nebenrollen alter Frauen im DEFA-Gegenwartsfilm auf reale Stereotype und Erwartungshaltungen der sozialistischen Gesellschaft?

Hier geht’s zum kostenfreien Download des Journals auf der Website der DEFA-Stiftung

12.11.2021

Das diesjährige Cinefest steht unter dem Motto „Westwärts. Osteuropäische Filmschaffende in Westeuropa“.

Während des Kongresses werde ich einen Blick auf Slatan Dudows DEFA-Filmwerk werfen, um sein Verhältnis zum realistischen Gegenwartsfilm zu beleuchten. Der Vortrag steht unter dem Titel:

»Wir haben in unseren Filmen bewiesen, dass die Gegenwart langweilig ist.« Slatan Dudow und die Sorge um den realistischen DEFA-Film der 1950er- und frühen 60er-Jahre

Als Slatan Dudow diesen Satz zu seinen Kolleginnen und Kollegen im DEFA-Studio für Spielfilme sagte, litt die ostdeutsche Kinofilmproduktion längst an einer schwindenden Publikumswirksamkeit. Als anerkannter Regisseur und streitlustiger Redner wirkte Dudow in »erster Reihe« mit an der Gestaltung und Verständigung sozialistisch-realistischer Ansprüche an die Filmkunst. Mit ihr das Publikum zu erreichen, war die oberste Mission. Ob mit packendem Ernst oder dem bösen Lachen der Satire bzw. dem heiteren der Komödie: auch seine Filme sollten unterhalten und dabei gleichzeitig das Denken aktivieren. Welche Wege schlug Dudow in diesem Ringen um eine ansprechende realistische Dramaturgie und bildliche Gestaltung ein? Seine Suche nach »typischen« Figuren und Karikaturen (Frauenschicksale, Der Hauptmann von Köln) und Versuche zur Inszenierung des Gegensatzes von sozialistischer Utopie und dem »Ewiggestrigen« (Unser täglich Brot, Familie Benthin) sowie mit der Darstellung des für die Gegenwart sinnstiftenden, tradierungswürdigen Gehalts der Geschichte etwa des antifaschistischen Widerstands (Stärker als die Nacht) waren von Anerkennung und Schematismus-Kritik begleitet. Er wandte sich den Problemen und Chancen der Jugend zu (Verwirrung der Liebe), aber auch den Widersprüchen einer sich zwar zur Emanzipation bekennenden, aber teils noch unter starren Vorurteilen leidenden Gesellschaft zu (Christine). Dabei stieß er nicht selten auf kulturpolitische, produktionsbedingte und womöglich sogar eigene Grenzen. Der Vortrag ist ein Werkstattbericht zu einigen aktuellen Forschungsfragen eines derzeit entstehenden Sammelbands über Werk und Leben des Regisseurs.

Wir freuen uns auf viele Filme von Slatan Dudow, darunter die Premiere des neu rekonstruierten Fragments seines letzten Films Christine.

12.09.2021

20.9.2021: Film & Gespräch im Kino Toni

Slatan Dudows wohl bekanntester Spielfilm Kuhle Wampe aus den Jahren 1931/32 zählt zu den wichtigsten »proletarischen« Filmen und wird oft im selben Atemzug mit Piel Jutzis Mutter Krausens Fahrt ins Glück (1929) oder Sergej Eisensteins sowjetischen Revolutionsfilmen Streik (1925) und Panzerkreuzer Potemkin (1925) erwähnt. Der Film thematisiert die elenden Lebensbedingungen der Arbeitenden, vor allem der Arbeitslosen am Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise.

Das hat den Zensoren damals nicht gefallen, man befürchtete eine »Gefährdung der Ruhe und Ordnung«. Kuhle Wampe wurde erst komplett verboten, konnte dank öffentlicher Proteste und mit Schnittauflagen dann aber doch noch sein Publikum erreichen. Der Film endet mit einem Gespräch zwischen Fahrgästen in einem Bahnabteil: Wer soll denn nun die Welt verändern? »Die, denen sie nicht gefällt!« Der anschließende Einzug der Arbeiterinnen und Arbeiter in einen dunklen Tunnel kann im Nachhinein sogar als prophetisch gedeutet werden. Denn die, die dann tatsächlich kamen, um die Welt zu ändern, trugen keine roten Fahnen, sondern braune Jacken.

Promotionskolleg "Zeichen der Zeit lesen. Disruptionen - Transformationen - Evolutionen"

2022 - 2024: Integration des Dissertationsvorhabens (s. u.) im interdisziplinären Promotionskolleg der Kooperationspartnerschaft Katholischer Hochschulen in Bayern, gefördert mit einem Stipendium der Hanns-Seidel-Stiftung für Demokratie, Frieden und Entwicklung.

Promotionsvorbereitendes Studium

2018 – 2021 an der Hochschule für Philosophie in München mit Schwerpunkten zur Philosophie H. Arendts, dem Solidaritätsbegriff, der Wissenschaftskritik G. Canguilhems und aktuellen Problemen der Sozial– und politischen Philosophie: Zur Vorbereitung einer Dissertation zu H. Bergson und M. Foucault hinsichtlich der Frage nach einem biophilosophischen Intuitionsbegriff für gegenwärtige sozialkritische Diskurse und für ethopoietische Prozesse (vsl. 2023 bei Prof. Dr. M. Reder).

Lehre

Publikationen (aktuelle Auswahl)

Interdisziplinäres Publikationsprojekt Slatan Dudow

2019 - 2024:

... und wer wird die Welt verändern? Slatan Dudow. Annäherungen an einen politischen Regisseur (mit N. Rittmeyer und R. Schenk, Berlin: Bertz+Fischer, 2024), darin u. a.: "Arbeiten und nicht verzweifeln. Slatan Dudow im französischen Exil (1934-1940)" sowie "Vom Pionier des proletarischen Films zum Begründer der sozialistischen Filmkunst. Slatan Dudow in den Jahren 1946 bis 1963".

Wissenschaftlicher Referent der DEFA-Stiftung,

die sich in Berlin für den Erhalt des ostdeutschen Kinofilmerbes gemeinnützig engagiert und einen wichtigen Teil der nationalen Kultur und deutschen Geschichte aufarbeitet.

Jan 2021 – Jan 2022:

Selbstständige Tätigkeit als Autor, Redakteur und Moderator

2017 – 2020:

Studiengang: Philosophie des Wissens und der Wissenschaften mit den Schwerpunkten Philosophie der Biologie, Prozessphilosophie, Wissenschaftsphilosophie & -Geschichte, Gesellschaftskritik sowie Erkenntnis- & Subjekttheorie (Abschluss mit 1,0). Zusätzlich:

26.11.2020

Mein feuilletonistischer Kommentar entstand auf der Grundlage eines Gastvortrags an der Universität Vechta am 26. November 2020 im Rahmen eines Einführungs-Seminars »Michel Foucault: Wissen und Macht« (Dr. Manuel Clemens) und ist begleitet von der Frage, ob und wie popkulturelle Erzeugnisse und insbesondere der Film einen Einstieg in die Foucault-Lektüre, u. a. zu Themen wie Macht-Mechanismen, Subjektivierung und Heterotopien begleiten können.

24.08.2020

Eine kurze, analytische Fingerübung zu einem eigenwilligen und vitalen Sinn-Begriff, der Georges Canguilhems „Die Erkenntnis des Lebens“ durchzieht und sich für jedes biophilosophische Denken als überaus wertvoll herausstellen dürfte. Nicht nur besteht der Sinn jeder Erkenntnis in deren Einschreibung in das Leben, und zwar als ein das Leben organisierendes Mittel. Vor allem kann der Sinn des Lebens nur in seiner vitalen Interpretation und engen Verbindung mit einer Umwelt verstanden werden, die jeder Organismus erlebend, das heißt aktiv, kreativ und damit fern jeder mechanistischen Reaktionsweise spontan mitgestaltet.

14.05.2020

Es geht in meinem kurzen Kommentar um die Skizze zu einer Idee, den von Hannah Arendt im Sokrates verteidigten Begriff der Pluralität als einen Perspektivismus zu verstehen, der sowohl das politisch-philosophische Denken als auch den politischen Handlungsraum umfassen soll. Ausgangspunkt ist Arendts Intuition, dass die Sokratische Dialektik einen pluralistischen Modus eines dem politischen Handeln nahen Philosophierens darstellt.

06.06.2018

Die digitale Neubearbeitung der ostdeutsch-französischen Koproduktion DIE HEXEN VON SALEM ist noch bis zum 10.6.2018 in der ARTE-Mediathek zu sehen

Der 1957 unter der Regie von Raymond Rouleau realisierte Film entstand nach dem Drehbuch von Jean-Paul Sartre. Die DEFA-Stiftung konnte zusammen mit ihren Partnern sowohl die französische Fassung, wie auch die um eine halbe Stunde aus kulturpolitischen Gründen gekürzte und damit zensierte Fassung digitalisieren, die damals in den Kinos der DDR anlaufen durfte. Die nun veröffentlichte DVD-Edition mit beiden Fassungen ermöglicht Cineasten und Filmwissenschaftlern einen Einblick in die recht ambivalente Beziehung der beiden Koproduktionspartner und die rigorosen kulturpolitischen Bedenken der SED-Führung in den 1950er-Jahren.

15.03.2017

Was meint die Vorstellung, dass Wissen in sozialen Praktiken konstituiert wird und wie untersucht man die historischen Konstitutionsbedingungen dieses Wissens? Nietzsche und Foucault helfen dabei, diese großen Fragen der Philosophie in eine ganz bestimmte Richtung hin zu präzisieren: Was heißt es, dass es bestimmte Formen des Wahrsprechens oder eines Zugangs zur Wahrheit (Wissensstrategien) gibt, die gesamtgesellschaftliche Relevanz haben, ihren Ursprung aber in einem bestimmbaren und spezifischen Ensemble von Praktiken, etwa den juristischen, haben und nicht ohne deren Eingebettetsein und Durchdrungenwerden von konkreten Abhängigkeits- oder Machtverhältnissen verstanden werden können?

PDF: Wissensstrategien – Foucault und die Philosophie als Politik der Wahrheit

15.03.2017

Sind der Wahnsinnige und der Künstler hervorstechende Agenten an den Rändern unserer epistemischen, rationalen diskursiven Landschaft, innerhalb derer wir uns bewegen? Mit welchen Formen der Sprache und Nicht-Sprache wird dieser Grenzbereich des Diskurses eigentlich besetzt und wirkungsvoll gestaltet? Wie organisiert sich dieser Randbereich? Was sind es eigentlich für Wirkungen, die diese freiwilligen und unfreiwilligen Grenzgänger des Wissens von den Grenzen aus ins Zentrum richten? Anhand von drei Beispielen sollen einige Aspekte dieser Randposition herausgearbeitet werden, die ein gewisses kritisches Potential beherbergen: Diderots Rameaus Neffe erscheint mit der Idee, den Wahnsinn und die Kunst als Möglichkeit zu einer sehr dynamischen Positionierung gegenüber den mechanischen und relativ festen Positionen oder Bahnen des gesellschaftlichen und biologischen Lebens einzunehmen. Nietzsches Gedicht Nur Narr! Nur Dichter! stellt der tristen Rationalität und ihrer ‚Es-ist-der-Fall-dass…‘- Mentalität die farbenfrohe Lüge des närrischen Dichters als erkenntnis- und gesellschaftskritisches Moment gegenüber. Foucaults Ordnung der Dinge zeichnet einen epistemischen Grenzgang von Dichtung und Wahnsinn nach, die beide den Raum des Wissens umschließen und etwa mit Don Quijote auf einen historischen Bruch zwischen zwei Denkstilen verweisen.

15.03.2017

Bei der Frage danach, wie viel Symbolisches in den menschlichen Bezugnahmen implementiert ist, trifft man unter anderem auf eine Debatte, die den Bereich der Wahrnehmung einerseits als durchgängig begrifflich strukturiert ausweist oder ihn andernfalls für (auch) nicht-begriffliche Inhalte reservieren möchte. Fred Dretske gilt als einer der bekannteren Vertreter der zweiten Position mit einigen interessanten Vorschlägen, wie die visuelle Wahrnehmung mit Aspekten bestimmt werden kann, die stark für ihren nicht-epistemischen Charakter sprechen. Derart ‚simpel‘, weisen Prozesse des Sehens demnach vorbegriffliche, nicht kognitiv dominierte Eigenarten auf. Dennoch muss man fragen, in wie weit die Vorstellung eines Simple Seeings als derart einfach verstanden werden kann oder ob es sich nicht doch um eine eigentlich recht komplexe ‚Einfachheit‘ handeln könnte. In diesem Zusammenhang werden Überlegungen wichtig, die von Henri Bergsons Texten inspiriert sind.